| 国 名 |

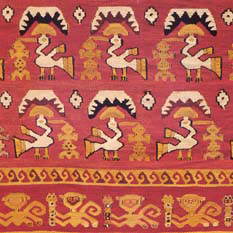

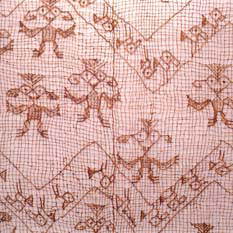

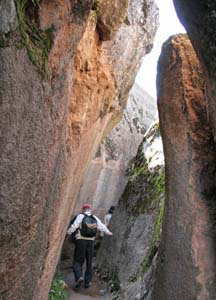

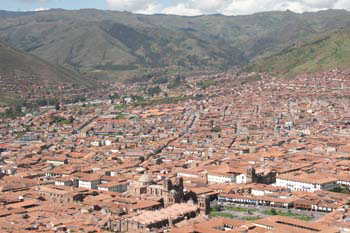

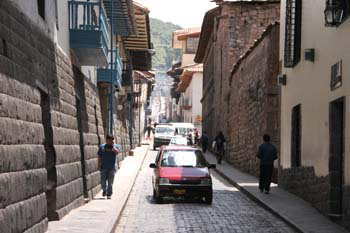

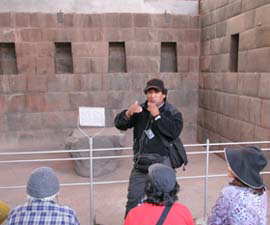

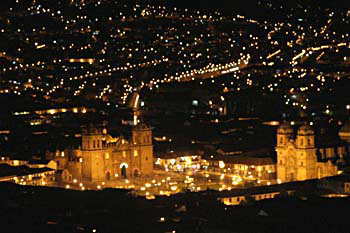

ペルー |

ボリビア |

アルゼンチン |

ブラジル |

| 日本語名 |

ペルー共和国 |

ボリビア共和国 |

アルゼンチン共和国 |

ブラジル連邦共和国 |

| 首 都 |

リマ |

政治・国会(ラパス)

憲法上・最高裁(スクレ) |

ブエノス・アイレス |

ブラジリア |

| 政 体 |

共和制 |

共和制 |

共和制 |

連邦共和制 |

| 独 立 |

1821-7-28 スペインから独立 |

1825-8-6 スペインから独立 |

1816-7-9 スペインから独立 |

1822-9-7 ポルトガルから独立 |

| 面 積 |

129万km2 日本の3.4倍 |

110万km2 日本の2.9倍 |

277万km2 日本の7.3倍 |

851万km2 日本の22.5倍 |

| 人 口 |

2793万人 日本の22% |

886万人 日本の6.9% |

3954万人 (日本の31%) |

1億8611万人 (日本の1.5倍) |

| 民 族 |

インディヘナ47%、メスティソ40%、ヨーロッパ系12%、東洋系1% |

インディヘナ55%、メスティソ32%、ヨーロッパ系13% |

ヨーロッパ系(スペイン人、イタリア人)97% インディヘナ3%、メスティソ3% |

ヨーロッパ系(ポルトガル人、イタリア人、スペイン人)53%、ムラート22%、メスティーソ12%、アフリカ系11% |

| 言 語 |

スペイン語・ケチュア語(以上、 公用語)、アイマラ語 |

スペイン語・ケチュア語・アイマラ語(いずれも公用語)、 |

スペイン語(公用語) |

ポルトガル語(公用語) |

| 宗 教 |

カトリック 90% |

カトリック 95% |

カトリック 93%、プロテスタント2%、ユダヤ教2% |

カトリック80% |

| 産 業 |

農業ではサトウキビ、ジャガイモ、トウモロコシ、コーヒーなど。輸出用の商品作物が多いため、穀類・肉類を輸入している。コカの生産量は世界有数。漁獲高は世界屈指。

地下資源は豊富で、銅、銀、亜鉛、鉄、石油を産し、主要な 輸出品である。工業は一次産品の加工が中心である。 |

農業はサトウキビやジャガイモを栽培し、羊・牛・アルパカを飼育している。零細で生産性が低く、主要な産物以外は輸入に依存する。

地下資源は豊富で、スズ、鉛、アンチモン、タングステンなどを産出。特にスズは世界有数。

70年ごろから石油と天然ガスの産出量が増加し、輸出も行われる。製造業は食品加工と軽工業程度。 |

国土の70%が平原で世界有数の農業国。小麦、トウモロコシ、ブドウが栽培され、5000万頭を超える牛と羊が飼育される。穀物、食肉、羊毛は主要な輸出品。

地下資源は最近開発され、石油は国内需要を満たす。工業は就業人口の25%に達し、食品加工、繊維、鉄鋼、化学などがある。 |

世界有数の農業国で、コーヒー、サトウキビを中心に、大豆、トウモロコシ、綿花などが大量に栽培される。コーヒーの生産量は世界一。牧畜では肉牛。いずれも世界中に輸出される。

地下資源では鉄、アルミ,、マンガン、石炭、金などが豊富。大規模な水力発電所がいくつもあり、電力の8割を水力でまかなう。サトウキビから自動車用アルコール燃料が作られる。南米随一の工業国で、鉄鋼、自動車、機械、兵器も生産される。 |

1人当り

GNI |

2360米ドル (日本の6.3%) |

960米ドル (日本の2.6%) |

3720米ドル (日本の10%) |

3090米ドル (日本の8.3%) |